私はArt Thinking Improbableのインストラクター(ファシリテーター)をこれまでに3回務めた。1回目の参加者は企業の学生インターン、2回目と3回目はビジネスパーソン向けだ。何回かインストラクターを務めるうちに、まだおぼろげではあるが、指導のコツが分かってきた気がする。そこでインストラクターのやっていることを、実例を交えて紹介してみたい。今回紹介するケースは2019年9月に開催されたArt Thinking Improbable Workshop for Flags! 、主催はHEART CATCH、共催は日本マイクロソフト。そのような理由から開催場所は日本マイクロソフトのエントランス。このオフィス空間での挑戦であることを想像しながら読み進めていただきたい。(2019年10月 flags!掲載記事を転載)

1.議論の調整

Art Thinking Improbableは、グループワークで実施される。対象は「ありえないアート」である。そのため、グループでは長時間の議論が繰り広げられる。一般に、このような創造的な過程においては、アイデアが広がる「発散」の過程と、そこから良いアイデアを絞っていく「収束」の過程があるとされる。問題は、議論の当事者である参加者が、「いまが発散のフェイズなのか、それとも収束のフェイズなのか」、明確に意識していることは少ないということだ。そこで、インストラクターはそれを意図的に言語化したり、誘導したりする。たとえば、アイデアが少なすぎる場合にはブレインストーミングをやってもらったり、とりあえずフィールドワークに行ってもらったりする。反対に、アイデアが多すぎる場合には、議論を1枚の紙に可視化したり、KJ法+投票でアイデアを絞り込んでいく。

アイデアの数と同様に重要なのが、具体と抽象の度合いである。グループの参加者は、たいてい、具体的なアイデアを出すのが得意なタイプと、抽象的なフレームを議論するのが得意なタイプがいる。そこで、たとえば、議論が抽象的に広がり過ぎている場合には、具体的なオブジェやイメージを意識するようにサジェッションし、反対に、ディティールにこだわり過ぎているような場合には、大きなフレームワークを与えて議論を整理する。

2.レファレンスの提示

インストラクターは経験上多くの作品事例を知っている。そこで、議論の過程で、参考事例を参加者に紹介することができる。現代アートの分野は多岐に渡り、実にさまざまな作品が存在する。それらの事例を紹介することは、参加者の創作の手助けとなる。しかし、ここで気をつけなければならないのは、参加者に一足飛びに「答え」を与えてしまう危険性だ。まだモヤモヤしたアイデアしか出ていない「生煮え」の状態で、作品事例を紹介してしまうと、議論が不用意に収束(興ざめ)してしまう。だから、ときには作品が思い浮かんでも黙ることが大事な場合もある。したがって、事例を紹介するのは、グループのアイデアがある程度固まり、本当にそれでいいのか検証するような段階が良いだろう。

3.参加者間の紛争の調停

グループワークでの議論は白熱すると紛争に発展する場合がある。最悪の場合、グループが分裂してしまったり、グループワークの継続が難しくなる場合もある。そうならないようにするのがインストラクターだ。インストラクターは参加者が何を言っているか(あるいは何を言わないでいるか)つぶさに見ていく必要がある。とくに有望なアイデア同士が競争しているときには気をつけなければならない。また、主張の強い参加者が一人でしゃべり続けたりしている場合には強めの介入をすることもある。

4.アイデアの飛躍

アイデアには、大きくいえば、1.実行しないでも結果のわかるものと、2.やってみなければわからないものの2つ、がある。インストラクターとしては、せっかくなので、2を勧めたいところであるが、とはいえ、どう考えても無理のあるプランや無謀すぎるプランには代替案を考えてもらったり、ストップをかけたりすることがある。アートでもっとも面白いのは「やってみたことはないけれど、やってみたら面白そう」というようなアイデアである。実現可能性とインパクトがちょうどよくバランスしている場合、その領域に入ることができる。それは、スポーツでは「ゾーン」と呼ばれたり、認知心理学では「フロー」と呼ばれたりする。限られた時間を、なるべくその状態でキープするのがインストラクターの役目となる。

ここから先は実例を紹介してみたい。

今回(2019年9月)私が担当したグループは4つ。それぞれのテーマは、1. 国と国の緊張関係 2. 教育と子育て 3. 働き方 4.健康だった。

1.国と国の緊張関係

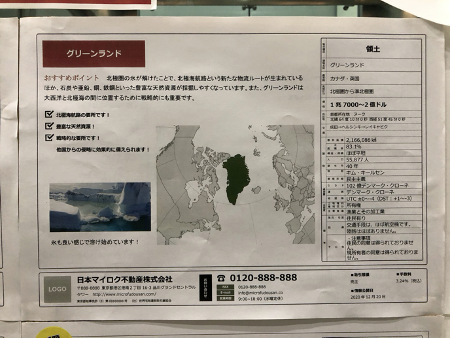

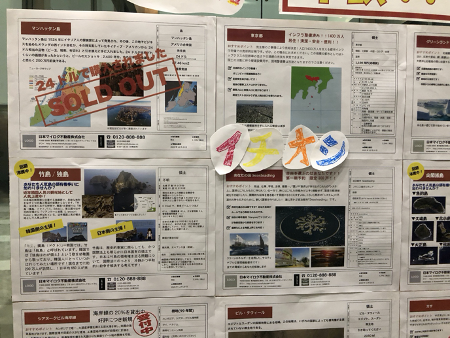

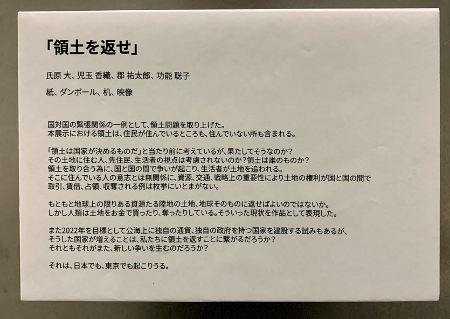

最初は各々のメンバーの方向性がかなり異なっていた。メディアの問題を取り上げたい人もいれば、資本がもたらす累積的な格差を取り上げたい人もいた。実際にガザに行ったことがあるという人もいた。そこで、各々が問題に思っていることをKJ法でグループ分けして、マッピングしてもらった。しかし、その時点でどのアイデアの「島」もかなり抽象度が高かったので、実際にどの問題を取り扱うかは、一気に投票で決めてもらった。それが「領土問題」だった。次に介入したのは、具体的なオブジェクトを選ぶ段階。どうしても抽象的なところに議論が行ってしまいがちだったので、作品化にあたっては、具体的なもの、たとえば国旗や地図にどう領土問題が出てくるかを見たほうがいいと伝えた。それに対して誰かが出してきたのが「不動産屋」というメタファーだった。実現にあたっては不動産屋の店頭のとっちらかった感じをよく模倣していて、完成度が高かった。映像を用いることでリアリティも増していて、さらに投票をさせることで参加型の作品になった。総じて、メンバーの当該分野に対する事前知識も多く、方向性が決まってからは一気に実現にこぎつけた。

2.教育と子育て

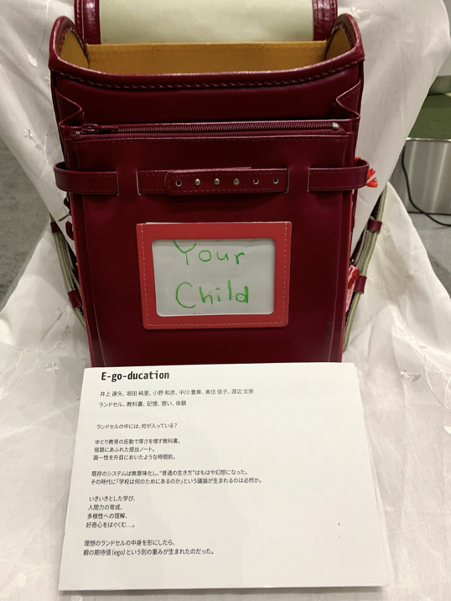

最初の議論では、教育のなかで、どの年齢層を取り扱うのか絞る必要があるといっていた。そして、彼らが共通に取り組めるテーマとして出してきたのが「教室」だった。教室といってもいろいろな舞台装置があるので、そのなかで何を扱うのか、ということで議論を深めてもらった。そこから出てきたのが「ブランド牛」の話だった。画一的な価値観で量産・消費されるブランド牛を、教育の画一性とつなげようというアイデアだった。そこで、ネットで炎上したメグミルクのCMを紹介した。実際、ほとんど文脈は同じものだ。それをうけて、一度は金魚のなかの金魚鉢がいいのでは?という話にいったこともあった。そこで、品種改良を逆に施して、金魚を野生の魚に戻すという石橋友也の「金魚解放運動」を紹介した。再び、牛でいくことになったので、肉牛の典型的な宣伝文句などが使えるのではないか、とサジェストした。その後、他のグループからの講評にあって、一気に方向性が変わった。インストラクターの長谷川愛さんが、ネガティブで外野的でステロタイプな批判だけじゃなくて、ポジティブで具体的な提案を求めたからだ。これは正直、とてもよかった。そこで、私は私で、普段から思っている理想の教育の話をした。高山明の「マクドナルド放送大学」の紹介もした。インストラクターの西村真里子さんは、ランドセルというオブジェを提案した。それが最終的な作品に結びついた。実際に集められたアイテムが多様で、それが作品に説得力をもたせることになった。

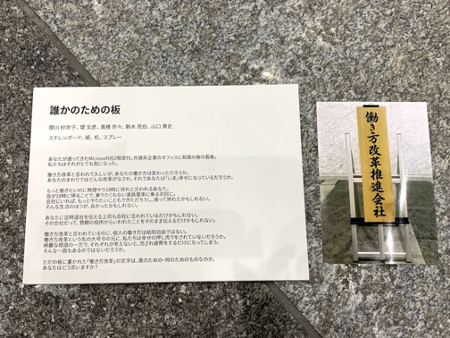

3.働き方

最初は、主に働き方改革の話をめぐっていろいろと議論が交わされていた。そこで、労働時間の短縮以外に、職場の働き方でやりにくいところはないのか?という問題提起をした。それをKJ法で整理してもらった。マッピングの過程で、働き方改革の裏に潜む様々な利害関係者の意図が気になるという話になった。そこで出てきたのが看板である。これはマイクロソフトの玄関に飾られていたもので、IT企業なのに、なぜか毛筆体で木に彫り込まれた「働き方改革推進会社」という文字。たいへん強烈で、誰もが目をひかれるものだった。それをモチーフにしようと決まってから、作品展示手法について再度アイデアを出してもらった。写真コラージュ案、プロジェクション案、インスタレーション案などが出た。そのなかで私がたとえば、看板の裏面にさまざまな意見が貼ってあるのはどうかと提案した。実際それが最終的なアウトプットになったのであるが、共感が強そうだったので、あえてひっくり返すことはしなかった。リアライズ過程では、大型プリンタを使えるメンバーがいたのは大きかった。裏面の文字がぼろぼろと落ちてくるアイデアは彼らのオリジナルだ。日常のなかにある違和感を巨大化するというストレートな作品になった。

4.健康

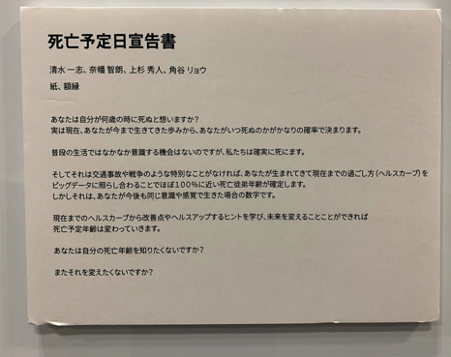

もっとも迷走したチームだった。最初は臨死体験をVRなどでさせたいといっていた。グラフをいくつも書いて議論していたが、このままだと政策論議になってしまう気がしていた。なるべく具体的な形にもっていこうとおもって、ゲームはどうかと提案した。そこからカードゲーム案が生まれた。しかし、グループ間の講評で、他のグループから「ストレートすぎる」「不倫で健康になる人も(人によっては)いる」「カードのデザインが大事だと思う」などの意見が出た。私もそれにのって、あえていうと、アートでそれを表現する必要があるのか、ということを言った。これは下手をすると呪いの言葉になり、議論が泥沼にいく可能性もあったので、少し躊躇はしたのだが、たしかに他のグループメンバーがいうように、このままでは既存の啓蒙カードゲームと同じになってしまうと思った。

そこからまた長い議論が続いた。もう時間切れか?というところで、あと10分だけオルタナティブのアイデアを出そうということになり、各メンバーが提案した。死亡告知書と、ライフレビューのアイデアはそこで出た。他に、豪華客船に乗る老夫婦の彫像というアイデアがあったのだが、私の予想では、それはチープになりそうだった。なので、やや批判的に論じた。結果、ライフレビューのアイデアを用いたパフォーマンス形式が採用された。私は先に帰ったのだが、そこから「これはアートか?」論争があったようで、結果的にはインストラクターの長谷川愛さんの助け舟で赤紙の死亡予告書というアイデアが足されることになった。実際にふだん他人の人生の健康レビューを職業としてされているというメンバーがいたが、普段と展示の空間(コンテクスト)は違うのだから、作品になる、ということは強調しておいた。実際、そのようになった=面白い作品になった、と思う。

以上のように、Art Thinking Improbableは、インストラクターと参加者の稠密な共同作業によって作られている。今回はその過程をインストラクターの立場から追ってみた。

2019年10月 flags!掲載記事を転載

高橋裕行(たかはし・ひろゆき)

1975年生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒、岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー(IAMAS)卒。東京藝術大学美術学部先端芸術表現科助手、SKIPシティ映像ミュージアムキュレーターを経て、現在はフリーランスのキュレーター。創造性、テクノロジー、社会の接点をテーマに活動している。主な企画展に「あそびイノベーション展」(北九州イノベーションギャラリー)、「動き出す色の世界」「映像でみる世界の暮らし たべる、すまう、まとう」「影のイマジネーション〜星降る夜の魔法使い〜」展(SKIPシティ映像ミュージアム)など。著書に『コミュニケーションのデザイン史』(フィルムアート社、2015年)がある。2016年には「のと里山空港アートナイト2016」として、Rhizomatiks Research(ライゾマティクスリサーチ)×FaltyDLによる空港プロモーションビデオ公開収録イベントを企画。SFC研究所所員。多摩美術大学、成蹊大学、京都造形芸術大学非常勤講師。